Upcoming events

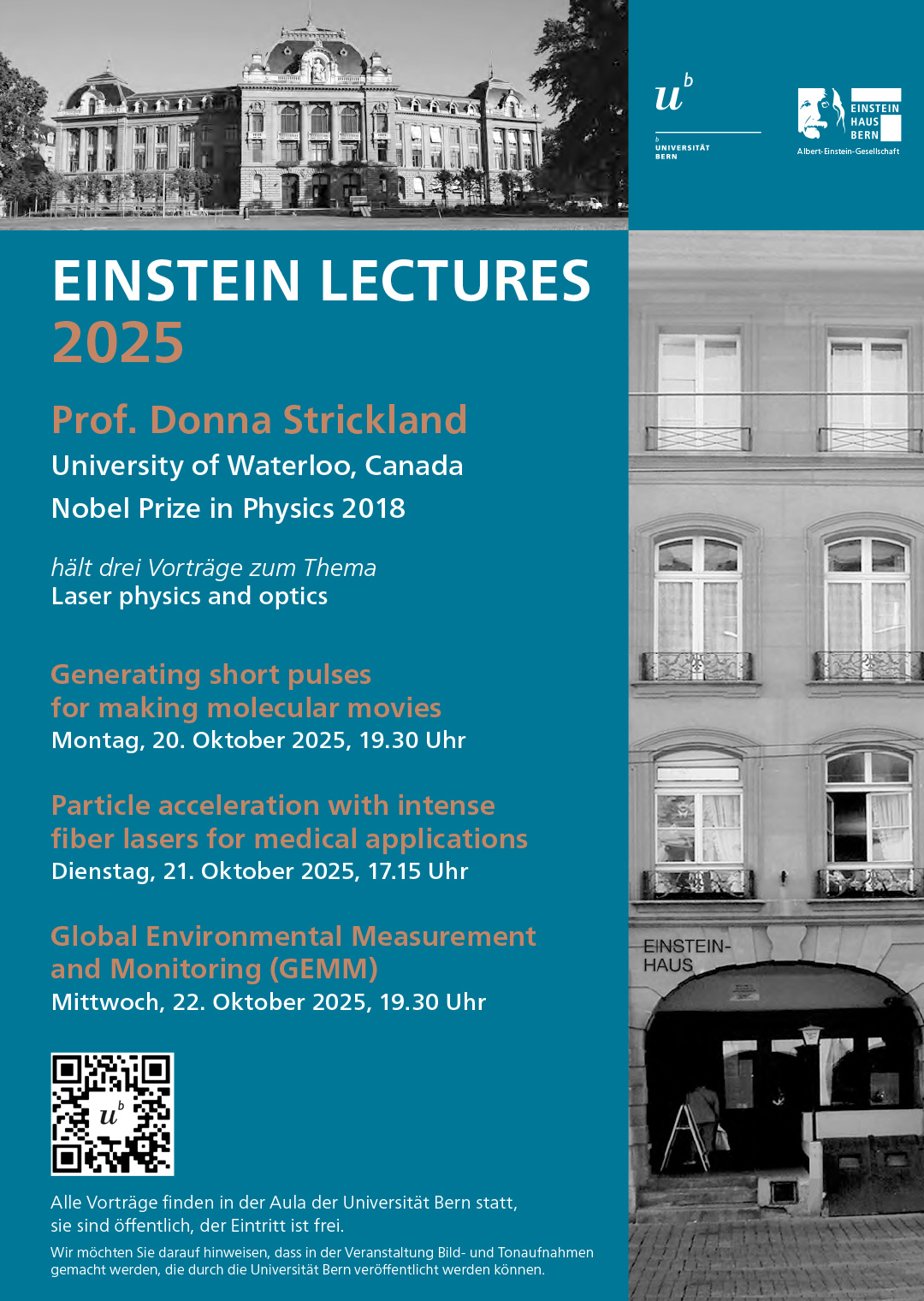

Einstein - Lectures 2025

20./21./22. October 2025

Archive

Events 2025

15th October 2025 Award of the Albert-Einstein-Medal 2025

to Prof. Robert Wald, Univ. of Chicago

Events 2024

November 11/12/13, 2024

Einstein - Lectures 2024 (Winter 2024)

Susan R. Wolf Edna J. Koury -Professor of Philosophy at the University of North Carolina (UNC) at Chapel Hill.

will present 3 lectures entitled

Monday, 11 November 2024, 7.30 pm

On Being Distinctively Human

Tuesday, 12 November 2024, 5.15 pm

Character and Agency

Wednesday, 13 November 2024, 7.30 pm

Freedom for Humans

October 9, 2024

A public ceremony will be held to award the Albert Einstein Medal 2024 to Prof. George Efstathiou of the Kavli Institute for Cosmology, Cambridge (KICC), UK.

The ceremony will take place during the Physics Colloquium at the University of Bern.

The lecture, entitled "Do we have a standard model of cosmology?", will commence at 16:15 in Lecture Hall B6 of the Exact Sciences building.

Events 2023

Einstein Lectures 2023

December 4 - 6, 2023.

Prof. Maryna Viazovska

EPF Lausanne, Fields Medal 2022

'Sphere Packings'

Monday, December 4, 2023, 7:30 p.m.

The sphere packing problem

Tuesday, December 5, 2023, 5.15 p.m.

Sphere packings in very big dimensions

Wednesday, December 6, 2023, 7.30 p.m.

Sphere packings and Fourier interpolation

Flyer

Albert Einstein Medal 2023

Public ceremony for the award of the medal to

Dr. Luc Blanchet

Mittwoch 4. Oktober 2023, 16:15h

Universität Bern

Exakte Wissenschaften

Sidlerstrasse 5 / Hörsaal B6

The discovery and measurement of gravitational waves emitted by compact binary systems by the LIGO and Virgo detectors is explained in first approximation by the famous Einstein quadrupole formula of 1918. However (as was shown by the Caltech group in 1993), in order to extract all the physical information contained in the signals one needs to push the approximation much beyond the quadrupole formula. This is the goal of the post-Newtonian theory. In this talk we describe the advances and latest results obtained with this theory, and how it compares with gravitational wave observations.

Museumsnacht BERN 2023

Freitag 17. März 18–02H

Museumsnacht - Webpage,

Events 2022

Einstein-Lectures 2022

12th - 14th December 2022

Prof. Didier Queloz,

Cambridge University,UK /

ETH Zürich

3 lectures on the topic

'Exoplanets'

More infos,

Awarding of the Einstein - Medal 2022

The public ceremony of the awarding of the Einstein - Medal 2020 had to be postponed 2 years ago because of Corona.

June 16, 2022 / 4 p.m. at the University of Bern

Exakte Wissenschaften , Sidlerstrasse 5, 3012 Bern

Lecture room 099 (first floor)

The event is open to the public.

Prof. Heino Falcke (Radboud University Nijmegen, TheNetherlands), representing the EHT collaboration, will give a talk entitled "Looking at the end of space and time: imaging black holes" and will also report on the latest results.

The Albert Einstein Society Berne awards its 2020 Einstein Medal to the international collaboration of the Event Horizon Telescope (EHT) in recognition of the groundbreaking imaging of the shadow of the supermassive black hole in the center of the distant galaxy Messier M87.

The collaboration, consisting of over 200 scientists from all continents succeeded, by employing interferometric methods, to obtain images of the shadow of the giant but far away object that arises from strong gravitational effects on electromagnetic radiation in the vicinity of a black hole.

This effect, predicted by Einstein's theory of general relativity, could be observed thanks to the worldwide network of eight existing radiotelescopes. This observation opens a new era of studying black holes and testing Einstein's general theory of relativity in strong gravitational fields.

During the public Einstein Celebration of the Albert-Einstein Gesellschaft (date not defined) the Einstein Medal will be handed over to the representatives of the collaboration, Dr. Sheperd Doeleman, Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics, USA and Prof. Heino Falcke, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.

Symposium

100 Years Nobel Prize for Albert Einstein

9 April 2022, 10.15 - 17.15 h

On 9 April 2022, a one-day symposium will take place in Bern at the University of Bern, UniS Lecture hall S003. With the formulation of the light quantum hypothesis in 1905, Einstein advanced the development of quantum theory in a decisive way.

Today, modern quantum technology determines much of our everyday life. The symposium will highlight the technological impact and current state of quantum optics achieved since Einstein's work.

Programm Symposium 9.April 2022

Abstracts Symposium 9. April 2022

Further events:

100 years ago: Albert Einstein receives the Nobel Prize

Together, the Einstein Society Bern and the Swedish Embassy in Bern, commemorate the 100 anniversary of Albert Einstein receiving the Nobel Prize. Each in his own way, Albert Einstein and Alfred Nobel were two great minds whose legacies are as important today as ever.

An information panel, created by the Swedish Embassy, was ceremonially inaugurated at the Einstein House.

Swedish Ambassador in Bern Jan Knutsson / Prof.Hans Rudolf Ott, President of the AEG

It is not easy to fix the correct date for celebrating this anniversary. For, in November 1922, the Nobel Committee decided to award Einstein the Nobel Prize in Physics for the year 1921 and invited him to take part in the usual festivities in December 1922. Due to already fixed travel plans, Einstein could not accept this invitation.

Read the exciting story about this under: Excerpt from SPG Mitteilungen"

You can find more exciting background information on the website of the Swedish Embassy in Bern:

Interview with Hans-Rudolf Ott on what the Nobel Prize meant to Albert Einstein

100 years anniversary of Albert Einstein’s Nobel Prize

Changes in 2019

At the general meeting of the Einsteingesellschaft on June 6, 2019, Prof. Dr. Christiane Tretter, University of Bern, was elected as a new member of the managing board.

From 1 January 2019, the Einstein House will be managed by Tatsiana Widmer. The previous director Jürg Rub retires after 13 years for age reasons.

Under his direction, the memorial at Kramgasse 49 was able to attract a massive increase in visitors. The Executive Board of the Albert Einstein Society thanks Jürg Rub for his great commitment and is pleased to have found a highly qualified successor in Tatsiana Widmer.

243